2025年の梅雨は、これまでにない特徴的な展開を見せています。6月27日には、九州、四国、中国、近畿地方で平年よりかなり早く梅雨明けが発表されました。例年ならば7月中旬以降になることも多いこのタイミングでの梅雨明けは、記録的な早さといえます。そして梅雨の期間が非常に短かったことも特徴的です。

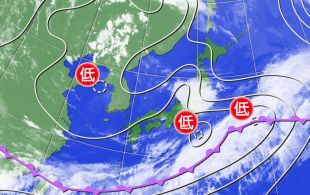

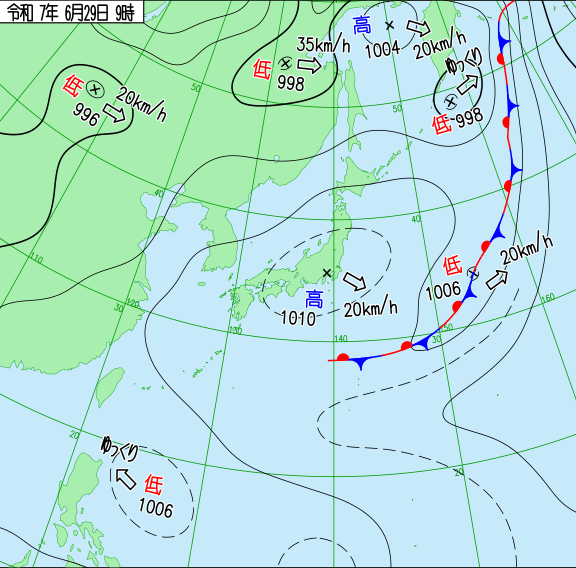

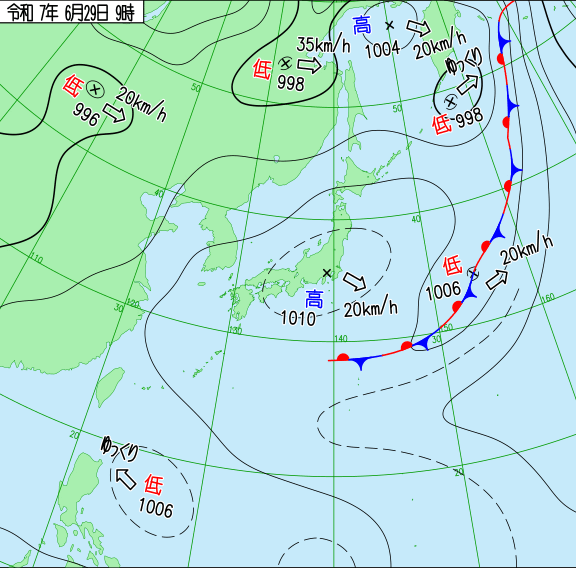

6月29日の天気図を見ると、梅雨前線は日本の東海上に停滞しており、前線にやや近い東日本では依然として梅雨明けは見送られました。しかし、梅雨が明けていない東日本でも、西日本に劣らず気温はすでに真夏並みで、全国的な猛暑が続いています。

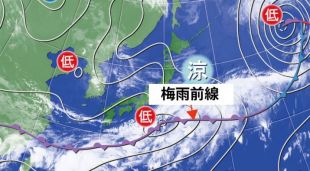

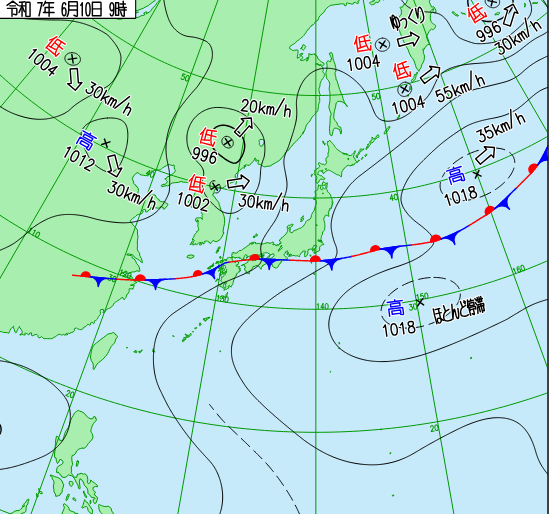

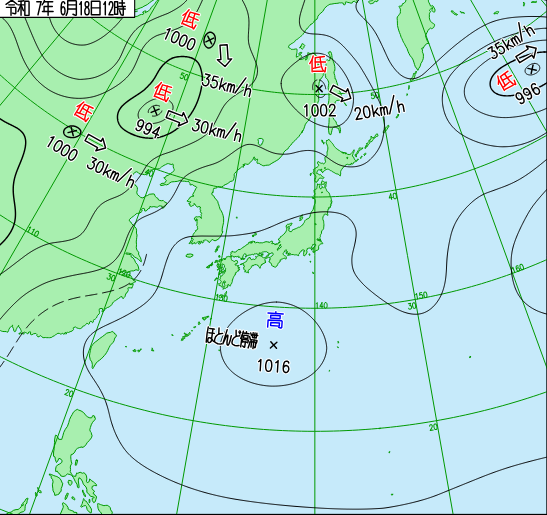

今年の梅雨は、季節の推移としても例年とは異なる経過をたどっています。6月上旬には、通常の梅雨と同じく、梅雨前線が南から北上し、曇りや雨の天気が多くなりました。しかし、6月中旬になると状況が一変します。梅雨前線が突然姿を消し、「行方不明」状態になりました。そして南からの太平洋高気圧に広く覆われ、全国的に晴天と猛暑の日々が続くようになったのです。

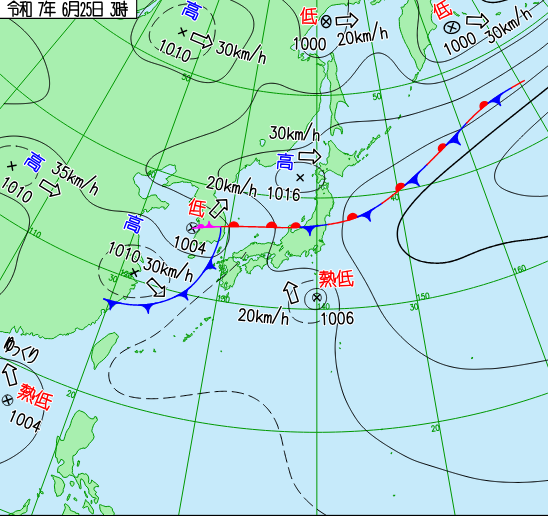

まるで梅雨が明けたかのような天気がしばらく続いたのち、6月下旬には台風2号(接近とともに熱帯低気圧に変わる)の北上とともに、再び梅雨前線が出現しました。台風の影響で前線が活発化したこともあり、局地的な大雨に見舞われる地域もありました。

その後、梅雨前線は寒冷前線化し、列島を通過して東海上に去ったという流れです。

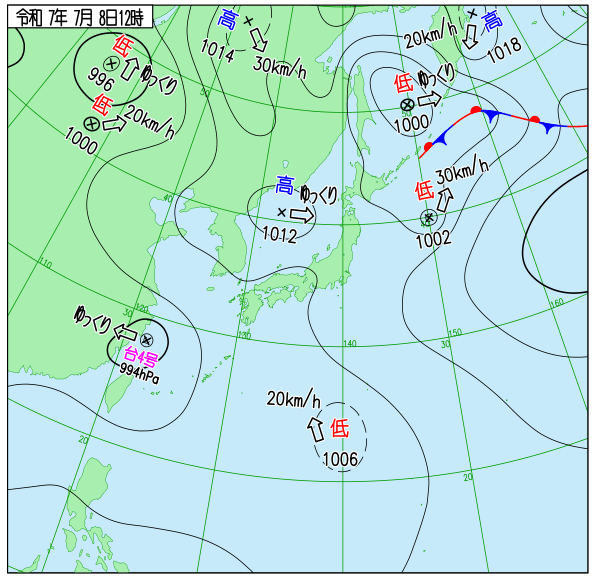

今後、東日本や北日本の梅雨明けはどうなるのでしょうか。7月上旬には、上空の寒気や気圧の谷の影響で、東・北日本を中心に大気の状態が不安定になり、にわか雨や雷雨が発生しやすい期間があります。こうした不安定な時期が一段落するタイミングで、東日本などの梅雨明けが発表される見込みです。

梅雨明け後の気象の見通しとしては、全国的に気温は平年より高めとなる見込みです。日照時間は、沖縄・奄美地方では平年並みである一方、それ以外の地域では平年より多くなると予想されています。降水量については、沖縄・奄美では平年より多くなる可能性がありますが、他の地域では平年並みかやや少なめになるとみられています。

このため、梅雨明け後は例年通りかそれ以上の猛暑が続くと考えられます。猛暑の期間が6月後半~9月前半と3カ月近くに及ぶと思われ、熱中症への警戒をはじめとした健康管理はもちろん、水不足や農作物への影響などにも注意が必要です。

このように、2025年の梅雨はその入り方も明け方も通常とは異なり、真夏の暑さが早々に訪れたことで、生活や気象観測の面でもさまざまな影響が出ています。今後も天気の急変や猛暑に十分注意しながら、夏本番を迎えることになりそうです。

気象予報士 金子大輔

2025年の梅雨入り更新日:2025年7月2日

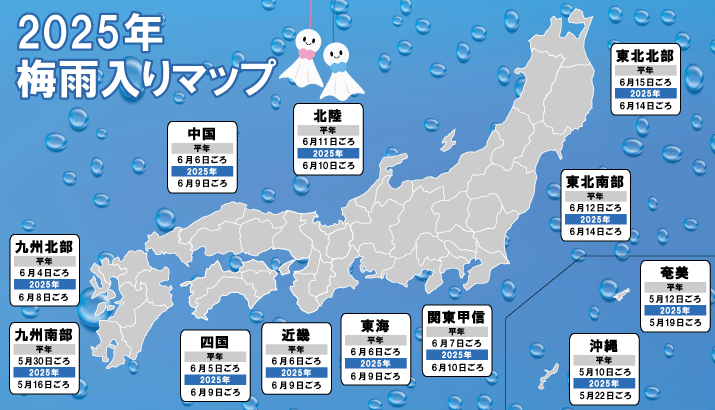

| 地方 | 令和7年 | 平年 | 昨年 |

|---|---|---|---|

| 沖縄 | 5月22日ごろ | 5月10日ごろ | 5月21日ごろ |

| 奄美 | 5月19日ごろ | 5月12日ごろ | 5月21日ごろ |

| 九州南部 | 5月16日ごろ | 5月30日ごろ | 6月8日ごろ |

| 九州北部 | 6月8日ごろ | 6月4日ごろ | 6月17日ごろ |

| 四国 | 6月8日ごろ | 6月5日ごろ | 6月17日ごろ |

| 中国 | 6月9日ごろ | 6月6日ごろ | 6月20日ごろ |

| 近畿 | 6月9日ごろ | 6月6日ごろ | 6月17日ごろ |

| 東海 | 6月9日ごろ | 6月6日ごろ | 6月21日ごろ |

| 関東甲信 | 6月10日ごろ | 6月7日ごろ | 6月21日ごろ |

| 北陸 | 6月10日ごろ | 6月11日ごろ | 6月22日ごろ |

| 東北南部 | 6月14日ごろ | 6月12日ごろ | 6月23日ごろ |

| 東北北部 | 6月14日ごろ | 6月15日ごろ | 6月23日ごろ |

※気象庁ホームページより

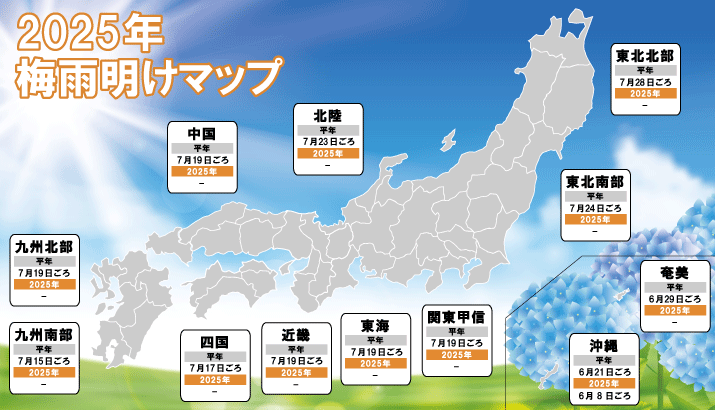

2025年の梅雨明け

| 地方 | 令和7年 | 平年 | 昨年 |

|---|---|---|---|

| 沖縄 | 6月8日ごろ | 6月21日ごろ | 6月20日ごろ |

| 奄美 | 6月29日ごろ | 6月22日ごろ | |

| 九州南部 | 7月15日ごろ | 7月16日ごろ | |

| 九州北部 | 7月19日ごろ | 7月17日ごろ | |

| 四国 | 7月17日ごろ | 7月17日ごろ | |

| 中国 | 7月19日ごろ | 7月21日ごろ | |

| 近畿 | 7月19日ごろ | 7月18日ごろ | |

| 東海 | 7月19日ごろ | 7月18日ごろ | |

| 関東甲信 | 7月19日ごろ | 7月18日ごろ | |

| 北陸 | 7月23日ごろ | 7月31日ごろ | |

| 東北南部 | 7月24日ごろ | 8月1日ごろ | |

| 東北北部 | 7月28日ごろ | 8月2日ごろ |

※気象庁ホームページより

平年の梅雨時期カレンダー

今日の天気

過去のエリア別梅雨情報

梅雨入り・梅雨明けを発表する全国の気象台

| 東北地方

青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島 |

関東地方

茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野 |

|---|---|

| 仙台管区気象台 | 東京管区気象台 |

| 東海地方

岐阜・静岡・愛知・三重 |

北陸地方

新潟・富山・石川・福井 |

| 名古屋地方気象台 | 新潟地方気象台 |

| 近畿地方

滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 |

中国地方

鳥取・島根・岡山・広島 |

| 大阪管区気象台 | 広島地方気象台 |

| 四国地方

徳島・香川・愛媛・高知 |

九州北部地方

山口・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分 |

| 高松地方気象台 | 福岡管区気象台 |

| 九州南部地方

宮崎・鹿児島 |

沖縄地方

沖縄 |

| 鹿児島地方気象台 | 沖縄気象台 |

梅雨って?

そもそも梅雨とはどんなものなのか、少しおさらいしてみましょう。

梅雨というのは全世界で見られるものではなく、東アジア(中国の南部〜長江流域の沿海部、台湾、北海道と小笠原諸島以外の日本など)でみられる、曇りや雨が多発する特有の気象現象です。期間としては主5月〜7月に発生します。

ちなみに、どうして「梅雨」と呼ばれるようになったのか。その語源に関する説は、梅の実が熟す時期だからという説や湿度が高い為カビが生えやすい時期である事から黴雨、そして梅雨と呼ばれるようになったなどと多岐にわたります。

梅雨時期の健康管理

梅雨は、湿度が高くジメジメとした日が続くため、健康管理には特に注意が必要です。この時期に多く見られる健康問題には、感染症、アレルギー反応、精神的な不調が含まれます。適切な対策を取ることで、これらの問題を予防し、健康を維持することができます。

感染症の予防

梅雨の時期は、高湿度と温度が病原菌の繁殖に適しているため、食中毒や皮膚感染症が起こりやすくなります。対策

手洗いの徹底:外出から戻った際や食事前は、必ず手洗いを行いましょう。

手洗いの徹底:外出から戻った際や食事前は、必ず手洗いを行いましょう。 食品の管理:食材は適切に保存し、調理時は十分に加熱をしてください。

食品の管理:食材は適切に保存し、調理時は十分に加熱をしてください。

アレルギー対策

高湿度はカビの増殖やダニの活動を促進します。これらはアレルギー症状の原因となることがあります。対策

住環境の清潔:定期的に掃除を行い、特にカビが生えやすい場所を清潔に保ちます。

住環境の清潔:定期的に掃除を行い、特にカビが生えやすい場所を清潔に保ちます。 除湿器の利用:室内の湿度を適切に管理するために、除湿器の利用を検討しましょう。

除湿器の利用:室内の湿度を適切に管理するために、除湿器の利用を検討しましょう。

精神的な健康

連日の曇り空と雨天は、気分を落ち込ませる原因となり得ます。これを「気象病」とも呼ばれることがあります。対策

光の管理:自然光が少ない中で、室内の照明を明るく保つことで気分を向上させることができます。

適度な運動:屋内での軽い運動は、ストレスを軽減し、心身の健康を保つのに役立ちます。

適度な運動:屋内での軽い運動は、ストレスを軽減し、心身の健康を保つのに役立ちます。

これらの対策を実施することで、梅雨の不快な影響を最小限に抑え、健やかに過ごすことができるでしょう。

記録に残る梅雨入りと梅雨明け

| 地方 | 梅雨入り | 梅雨明け | ||

|---|---|---|---|---|

| 沖縄 | 早い | 1980年4月20日 | 早い | 2015年6月8日 |

| 遅い | 1963年6月4日 | 遅い | 2019年7月10日 | |

| 奄美 | 早い | 1998年4月25日 | 早い | 1971年6月10日 |

| 遅い | 2018年5月27日 | 遅い | 2020年7月20日 | |

| 九州南部 | 早い | 1956年5月1日 | 早い | 1955年6月24日 |

| 遅い | 1957年6月21日 | 遅い | 1957年8月8日 | |

| 九州北部 | 早い | 2021年5月11日 | 早い | 1994年7月1日 |

| 遅い | 2019年6月26日 | 遅い | 2009年8月4日 | |

| 四国 | 早い | 2021年5月12日 | 早い | 1964年7月1日 |

| 遅い | 2019年6月26日 | 遅い | 1954年8月2日 | |

| 中国 | 早い | 1963年5月8日 | 早い | 1978年7月3日 |

| 遅い | 2019年6月26日 | 遅い | 1998年8月3日 | |

| 近畿 | 早い | 1956年5月22日 | 早い | 1978年7月3日 |

| 遅い | 2019年6月27日 | 遅い | 2009年8月3日 | |

| 東海 | 早い | 1963年5月4日 | 早い | 1963年6月22日 |

| 遅い | 1951年6月28日 | 遅い | 2009年8月3日 | |

| 関東甲信 | 早い | 1963年5月6日 | 早い | 2018年6月29日 |

| 遅い | 2007年6月22日 | 遅い | 1982年8月4日 | |

| 北陸 | 早い | 1956年5月22日 | 早い | 2001年7月2日 |

| 遅い | 1987年6月28日 | 遅い | 1991年8月14日 | |

| 東北南部 | 早い | 1959年6月1日 | 早い | 1978年7月5日 |

| 遅い | 2015年6月26日 | 遅い | 1987年8月9日 | |

| 東北北部 | 早い | 1997年6月2日 | 早い | 1978年7月8日 |

| 遅い | 1967年7月3日 | 遅い | 1991年8月14日 | |

まとめ

「この日から梅雨になります」とはっきり宣言するものではなくとても曖昧なものと言え、梅雨時期には予想できない大雨による災害が多く出る時期でもあり、こまめな情報収集が必要と言えるでしょう。

なんとなく「この時期だろう」というものは頭に入れておき、鞄に折り畳み傘を忍ばせておきましょう。備あれば憂いなしです。

梅雨時期の良くある質問

全国の気象台が管轄する地方の発表を担当しています。

週間天気予報を元に、気象庁や各気象台の担当部署が検討して、梅雨入りや梅雨明けを発表しています。

明確な定義があるわけでもなく、発表の段階では速報値となり、毎年9月頃に確定値が発表され修正される場合があります。

年間を通して梅雨の時期は、予報が一番難しい時期で気象予報士泣かせの時期でもあります。

梅雨を迎える前に、まるで梅雨に入ったと思わせるような、ぐずついた天気が続くことを言います。年によってはそのまま梅雨入りする年もあります。

台風の渦は反時計回りで、北東側では暖かい空気を梅雨前線に向かって吹きつけるため、梅雨前線に強い影響を与えます。

この2つの前線は季節が違い、梅雨前線は梅雨の時期に発生する前線で、秋雨前線は夏の終わりの時期に発生する前線のことです。

梅雨と呼べるのは、東アジアのみとされていますが、その他の国では雨季としてあります。

梅雨のない北海道を除き、気象庁が統計を開始した1951年以降はありません。

1993年は一度梅雨明けが発表されたものの、沖縄・奄美地方を除き梅雨明け発表が8月下旬になり撤回され、冷夏と長雨により米不足が発生した年でした。

1.防水性と通気性を兼ね備えたアウター

梅雨時期には、突然の雨に対応できるように、防水性の高いジャケットやコートが必要です。しかし、ただ防水性が高いだけでなく、通気性も重要です。通気性が良いと、蒸れを防ぎ、快適に過ごすことができます。例えば、ゴアテックスなどの素材が使われたウェアが適しています。

2.足元の防水対策

雨の日の足元は特に注意が必要です。防水性のある靴やレインブーツは必須です。さらに、滑りにくいソールの靴を選ぶことで、雨の日の事故を防ぐことができます。また、靴の中に水が入らないように、防水スプレーを使用するのも一つの手です。

3.撥水加工されたバッグや小物

バッグやリュックにも撥水加工が施されたものを選ぶと、中の物が濡れるのを防ぐことができます。市販の撥水スプレーを使って、普段使いのバッグにも撥水効果を追加することが可能です。

4.着こなしの工夫

梅雨時期はジメジメとして気分が沈みがちですが、明るい色の服を取り入れることで気持ちも明るく保つことができます。また、重ね着を利用して温度調節ができるようにすると、室内外の温度差にも対応しやすくなります。